Wenn Helfen nicht reicht – Warum Tierschutz, Umweltschutz und Entwicklungshilfe neu denken müssen

Hunderte von kleinen Vereinen, Gruppen und Initiativen setzen sich Tag für Tag für das Wohl von Tieren ein. Sie retten Straßenhunde aus Spanien, pflegen verletzte Katzen in Rumänien gesund, betreiben mit Spenden kleine Tierheime, organisieren Flugpatenschaften, Kastrationsprogramme, Vermittlungen. Alles mit enormem Einsatz, meist ehrenamtlich, oft unter persönlicher Aufopferung. Sie lindern konkretes Leid. Und doch: Das große Ganze verändert sich kaum.

Warum?

Weil sie – wie so viele andere engagierte Projekte weltweit – gegen ein System arbeiten, das das Leid immer wieder neu erzeugt.

Weil Symptome behandelt werden – nicht Ursachen.

Weil der Kampf gegen Windmühlen zur Normalität geworden ist.

Ein Mischlingshund von der Straße ist in Rumänien vielleicht 5 Euro wert – wenn überhaupt. Ein Rassehund bringt auf dem europäischen Markt mehrere Hundert. Kastrationsprogramme laufen, aber parallel züchten Menschen „neue Ware“. Behörden schließen Tierheime und bauen Tötungsstationen, weil Töten billiger ist als Prävention. Und mittendrin: engagierte Menschen mit gutem Herzen, die Tag und Nacht schuften – und oft das Gefühl haben, nie genug zu tun.

Das Problem: Ihr Einsatz lindert Leid, aber verhindert es nicht.

Das System bleibt bestehen. Und es produziert weiter.

⸻

Das Prinzip Sisyphos

Was für den Tierschutz gilt, lässt sich auf viele andere Bereiche übertragen:

- Umweltgruppen, die mit großem Einsatz Müll aus Flüssen fischen – während weiter ungebremst produziert, verpackt und weggeschmissen wird.

- Entwicklungsprojekte, die Brunnen bauen – in Ländern, deren Ressourcen von Konzernen ausgebeutet werden.

- Initiativen gegen Kinderarbeit – in einem globalen System, das billige Arbeitskraft zur Voraussetzung für unseren Wohlstand macht.

All diese Initiativen sind wichtig. Aber sie arbeiten unter Bedingungen, die sie nie selbst bestimmen.

Sie kämpfen gegen Symptome, nicht gegen Ursachen.

Es ist ein Bild wie aus der Mythologie: Sisyphos, der seinen Stein den Berg hinaufrollt, nur damit er immer wieder herunterrollt.

Nur, dass es hier nicht um Götterstrafen geht – sondern um unsere reale Welt.

⸻

Was könnte eine Lösung sein?

Was wäre, wenn sich diese vielen kleinen Initiativen weltweit zusammenschließen würden – nicht nur lose vernetzt, sondern systematisch organisiert?

Statt tausender paralleler Kämpfe:

- eine internationale, digital koordinierte Plattform,

- mit gemeinsamen Standards,

- mit kollektiver Finanzierung,

- mit politischer Lobbyarbeit auf EU- und UN-Ebene,

- mit echten Einflussmöglichkeiten.

Ein Netzwerk, das nicht nur Tierleid lindert – sondern die Bedingungen verändert, unter denen dieses Leid entsteht.

Ein Netzwerk, das sich nicht nur an die Öffentlichkeit richtet – sondern aktiv Druck auf Gesetzgeber, Agrarindustrie, Lobbygruppen ausübt.

Ein Netzwerk, das gezielt gegen wirtschaftliche Anreize für Ausbeutung vorgeht – und Alternativen fördert.

Die Mittel dafür wären im Grunde vorhanden:

- Know-how in den vielen Organisationen,

- Engagement der Freiwilligen,

- ein riesiges Spendenvolumen – das heute zu kleinteilig zerstreut wird.

Was fehlt, ist:

ein gemeinsamer Rahmen. Eine Vision. Eine strategische Koordination.

⸻

Eine Vision in einem Satz

Was wäre, wenn wir eine Welt bauen würden, in der Hilfsbereitschaft nicht mehr das Versagen der Strukturen kompensieren muss?

Eine Welt, in der Tierschutz nicht mehr bedeutet, Hunde aus Tötungsstationen zu retten – sondern eine Welt, in der Tötungsstationen überflüssig geworden sind.

Das ist ambitioniert. Aber nicht naiv.

Denn wenn Vernunft mehr werden soll als ein Ideal – dann braucht sie Organisation, Ausdauer und kollektive Handlungsmacht.

Was heißt das nun konkret?

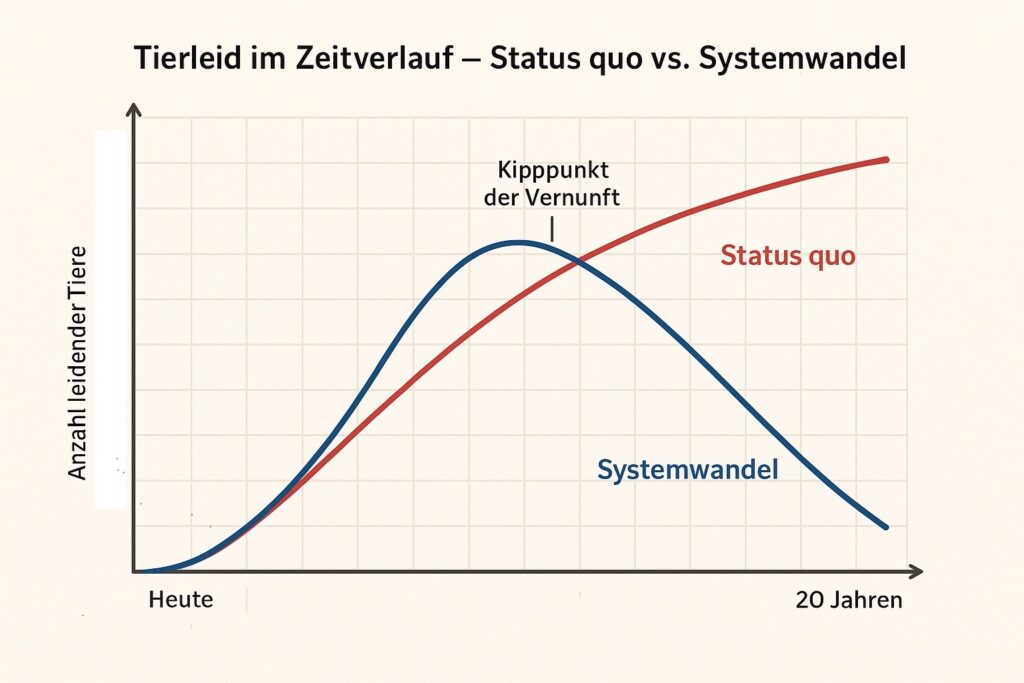

Wenn wir diesen Gedanken ernst nehmen, bedeutet das etwas Unbequemes: weniger Ressourcen fließen in die unmittelbare Hilfe für einzelne Tiere. Dafür fließen mehr in die Veränderung der Bedingungen, unter denen dieses Leid überhaupt erst entsteht.

Das klingt hart. Vielleicht sogar herzlos. Und ja – es ist verständlich, dass dieser Gedanke bei vielen engagierten Tierschützerinnen und Tierschützern auf Widerstand stößt. Denn sie erleben das Leid direkt, täglich, greifbar. Wer einmal einem verwahrlosten Hund das Leben gerettet hat, weiß: Kein System der Welt kann den Blick aus diesen Augen ersetzen.

Aber wenn wir herauszoomen – als Menschen, die sich „weise“ nennen –, dann sehen wir: Wir können auf Dauer nur gewinnen, wenn wir uns trauen, größer zu denken.

Vielleicht müssen wir kurzfristig mit mehr Tierleid leben, um langfristig sehr viel mehr zu verhindern. Es ist eine harte Wahrheit. Aber vielleicht ist Vernunft genau das: die Bereitschaft, auch unangenehme Wege zu gehen – wenn sie langfristig das Beste für alle Lebewesen bedeuten.

Doch so einfach ist es natürlich nicht. Wer das System verändern will, bewegt sich in einem Spannungsfeld aus Machtverhältnissen, Interessen und tief verankerten Routinen. Viele der heutigen Strukturen – ob in Landwirtschaft, Zucht, Handel oder Politik – basieren auf genau jenem System, das das Tierleid fortwährend reproduziert. Es gibt Profiteure, es gibt eingefahrene Abläufe, es gibt wirtschaftliche Abhängigkeiten. Eine tiefgreifende Veränderung würde Macht neu verteilen. Und wer Macht hat, gibt sie selten freiwillig ab.

Zugleich ist da die emotionale Belastung derjenigen, die heute an vorderster Front helfen – oft ehrenamtlich, oft unter großem persönlichen Verzicht. Sie erleben täglich, was es heißt, wenn Systeme versagen: hungernde Tiere, ausgesetzte Welpen, gebrochene Knochen, gebrochene Herzen. Zu sagen: „Wir brauchen einen Systemwandel“, klingt aus dieser Perspektive fast zynisch – wie ein intellektuelles Luxusproblem, während das Leid ganz konkret vor der Tür steht.

Und doch führt kein Weg daran vorbei: Wenn wir wirklich etwas verändern wollen, müssen wir den Mut haben, kurzfristige Verschlechterungen in Kauf zu nehmen – um langfristig viel mehr Leid zu verhindern. Das erfordert Aufklärung, Dialog, neue Perspektiven. Aber es braucht auch ein tiefes Verständnis füreinander: zwischen denen, die heute retten, und denen, die für morgen planen.

Ursachen bekämpfen – nicht nur Symptome

Wenn wir das Tierleid wirklich und dauerhaft verringern wollen, dann reicht es nicht, an den Symptomen herumzudoktern. Wir müssen die Quellen des Leidens austrocknen. Und das heißt: das System so verändern, dass Tierleid gar nicht erst in diesem Ausmaß entsteht.

Dafür braucht es klare und durchsetzbare Strukturen – auf lokaler, nationaler und idealerweise europäischer Ebene. Einige zentrale Maßnahmen könnten sein:

- Verbindliche Meldepflichten für alle Haustiere, insbesondere Hunde und Katzen – digital erfasst, europaweit kompatibel.

- Flächendeckende Kastrationspflichten, vor allem in Regionen mit hohem Straßenhundaufkommen – kontrolliert und gefördert durch staatliche Programme.

- Ein Verbot von Qualzuchten und strenge Regeln für die private und gewerbliche Tierzucht – mit Fokus auf Gesundheit statt Profit.

- Finanzielle Anreize für Prävention statt Reaktion: Tötungen in staatlichen Einrichtungen dürfen nicht billiger sein als tiergerechte Geburtenkontrolle.

- Verursacherprinzip statt Gutmenschsteuer: Wer Tiere unkontrolliert vermehrt, wird sanktioniert. Wer verantwortungsvoll handelt, wird entlastet.

- Tiere sind keine Sache mehr

Diese Maßnahmen müssten eingebettet werden in eine spieltheoretisch durchdachte Struktur, wie ich sie im Buch beschreibe: Ein System von Anreizen und Sanktionen, das nicht auf Moralappelle, sondern auf realistische Steuerung menschlichen Verhaltens setzt. Vernunft bedeutet hier nicht Verzicht – sondern kluge Regeln, die dafür sorgen, dass das Richtige sich lohnt und das Falsche nicht länger profitabel ist.

Die Realität zeigt: Tierleid entsteht nicht zufällig. Es ist das Resultat von Versäumnissen, Nachlässigkeit und oft auch schlichtem wirtschaftlichem Kalkül. Ein System, das Tierleid strukturell ermöglicht, kann auch so verändert werden, dass es Verantwortung belohnt und Verantwortungslosigkeit teuer macht.

Ein neuer rechtlicher Status für Tiere

Ein grundlegendes Problem liegt tiefer: Tiere gelten rechtlich noch immer als „Sachen“ – als Besitz, der gekauft, verkauft, ausgesetzt oder getötet werden kann. Zwar gibt es in manchen Ländern, darunter auch Deutschland, bereits erste juristische Sonderregelungen, die Tiere als „Mitgeschöpfe“ anerkennen. Doch praktisch ändert das oft wenig.

Ein wirklich vernünftiges System würde hier deutlich weiter gehen:

- Tiere sollten einen eigenständigen Rechtsstatus erhalten – weder Sache noch Mensch, aber als lebensfähige, leidensfähige Mitwesen mit Schutzrechten.

- Dieser Status müsste ihnen Rechtssubjektivität in bestimmten Fragen einräumen – vertreten durch unabhängige Instanzen oder Organisationen, ähnlich wie bei Kindern oder entmündigten Personen.

- Verstöße gegen das Tierwohl müssten nicht nur als Vergehen gegen das Eigentum, sondern als Verletzung von Schutzrechten behandelt werden – mit entsprechenden Konsequenzen.

Das mag heute radikal klingen. Aber es ist letztlich nur konsequent: Wer anerkennt, dass Tiere fühlen, leiden und Bedürfnisse haben, kann nicht gleichzeitig dulden, dass sie wie beliebige Objekte behandelt werden.

Ein solcher Paradigmenwechsel wäre nicht nur juristisch revolutionär – er wäre ein Akt praktizierter Vernunft. Denn eine Gesellschaft, die ihre Schutzlosen schützt – selbst wenn sie keine Stimme haben – handelt nicht nur moralisch, sondern zukunftsfähig.

Genau das ist der Kern meines Buches: ein neues Koordinatensystem des Handelns, in dem nicht Macht, Profit oder Gewohnheit, sondern Vernunft der Maßstab ist.